6/10。片头那一幕经典的杜蒙拍法值得注意:持续一分钟的固定摄影中,法拉因广袤的荒原显得渺小,从画框的一边跑向另一边,查案途中法拉放任自己大喊一声,喊声最终被呼啸而过的列车淹没,那声野兽般的狂喊释放着一系列暴力前积压已久的沉默,这种与案件无关的动作掩藏着杜蒙最感兴趣的东西:法拉、多蜜诺和男友构成了监视与被监视的权力牢笼,法拉的愤怒感并不情绪化,被害者裸露的阴部、汗水浸透上司的脖颈、母亲削土豆的手、法拉照料母猪的手都用布列松风格的身体局部特写拍摄,法拉弯下腰在花园松土的侧面构图都是镜头痴迷的位置,当法拉偷窥心爱的多蜜诺被男友性虐,观众终于清楚那些肢体语言都在窥视爱的饥渴,联系起奸杀发生后多蜜诺望向天空以及法拉和男友凝望大海的两个主观镜头彼此呼应,他们双双抬头望向天空,看见城堡顶层的多蜜诺俯视他们。古老的“道路”母题之下的第三世界寓言,充满着大量的隐喻。如果说,在现代性的规划中,教师/知识分子被派定为一个重要的角色——现代文明的启蒙者、文化的播种者,我们将看到在影片中的两位教师反倒更像是某种穿村走巷、沿途叫卖“知识”的“小贩”,并“堕落”成乞食者。另外,除去赛义德临时新房中的一幕,黑板这一负载着现代教育的内涵并充当着现代教育的象征的能指,则无时无刻不充满着荒诞感,呈现在一个不断被转移其功用、丧失其所指的过程之中:担架、掩体、彩礼、离婚赔偿、夹板……如果说教育、教师、黑板象征着现代文明的力量和意义,许诺着对愚昧、贫穷中的人们的拯救,那么也正是现代文明、现代社会的灾难(两伊战争),毁灭着教育和接受教育的可能。《捕鼠人》的寓言由此成为对第三世界现代化神话极为辛辣的反讽,对现代性话语自身的质询。

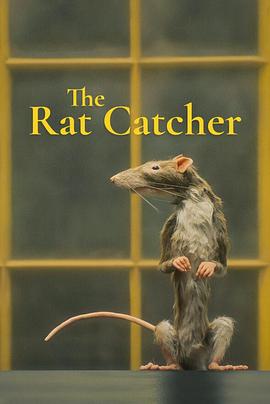

本片改编自罗尔德·达尔鲜为人知的短篇故事,主人公是一名专业灭鼠人。